2022年3月26日🌕,在受疫情影響下校園準封閉管理期間,沐鸣娱乐旅遊管理專業碩士(MTA)項目迎來了本學期第一次精英講座。本次講座有幸邀請到了國內旅遊研究的頂級學者🤶🏿🐤、海南大學旅遊學院教授🫳🏼、博士生導師謝彥君教授👩🏼🔬,為大家帶來了一場題為《旅遊研究:從尋找問題到理論貢獻》的精彩線上講座。本場講座由沐鸣平台巴兆祥教授主持,同時在騰訊會議及嗶哩嗶哩“復旦MTA”官方賬號上進行同步直播。

活動精彩回顧

講座伊始,巴兆祥教授隆重介紹了本次講座的邀請嘉賓:謝彥君教授。謝教授是國內旅遊研究方面貢獻成果最多的學者之一。他現任海南大學旅遊學院教授,博士生導師,海南大學旅遊體驗研究與設計中心主任,中國旅遊研究院旅遊基礎理論研究基地首席專家⚪️,《旅遊學刊》海南大學理論創新工作坊首席專家。兼任文化和旅遊部中國旅遊研究院學術委員會副主任;中國旅遊研究國際聯合會(IACTS)創會會士👩🏻🔬;《旅遊學刊》副主編,《旅遊科學》等多家學術期刊編委🚓。出版有《基礎旅遊學》等專著和譯著20余部👑,在國內外學術期刊發表學術論文120余篇。2018年獲中國旅遊協會旅遊教育分會首屆“旅遊教育突出貢獻人物”榮譽稱號。2021年專著《基礎旅遊學》(第4版)獲得國家教材委員會“首屆全國教材建設獎優秀教材二等獎”🙎🏽♂️。

本次講座中,謝教授針對不同類型的研究、不同的研究目的和研究者身份的差異💇🏽,從方法論的角度探討旅遊研究如何尋找問題、如何將實踐問題轉化為科學問題,並最終形成理論貢獻👳🏻。

左圖為巴教授🏸🛤,右圖為謝教授

一、問題類型:研究中的問題區分

講座第一部分,謝教授首先為我們系統梳理了研究中的問題類型3️⃣,並指出最值得期盼的問題是觀點性的問題🐞。

謝教授首先從學生曾有的問題出發,提出尋找問題是學術研究中非常重要的環節🫃🏻,常見問題往往分為功利性和對策性問題、求知性問題和觀點性問題🪰。對於功利性和對策性問題🈳,原則是“不答”,因為“答不了”;對於求知性問題,分為多種情況🧑🏻🦽,並不是所有求知性問題值得答且能夠答🏏;對於觀點性問題,謝教授指出,因為觀點是有關本體論的,甚至可能是有關認識論的,所以只要是真實的觀點就無關對錯。觀察角度🔭、立場引起了差異,因此觀點是可以討論的,最適合進一步探究。

謝教授從多個角度🎩,對研究中的問題進行了系統區分。一是從提問方式看👩🏿✈️,“是什麽”“什麽是”屬於哲學問題或者科學問題🧑🤝🧑;“什麽樣”“為什麽這樣”屬於科學問題,其中“什麽樣”是描述類問題⬛️,而“為什麽”是解釋類問題🧝♀️;“應該怎麽樣”屬於倫理(對策)問題,又可以同等為實踐問題或對策性問題,是人類的終極問題🛑,回答這類問題🤩©️,一定要建立在上述集中問題很好回答的基礎上。二是從不同研究工作者看✦,理論性問題創新知識或理論,多為科學家的工作☃️⏸;應用性問題對知識進行應用,多為單一領域工程師的工作;對策性問題側重知識的綜合運用,常常以跨學科形式實現👯♀️,因此常為跨學科、跨專業的項目經理的工作。三是從哲學觀看,本體論問題是對世界實在性的根本觀點,是對世界性質的認識,本體論判別標準核心在於回答“本質”是什麽的問題,又可以細分為個案式研究和通則式研究;認識論問題是解答研究者與研究對象的關系;方法論問題則追求具體方法的適當性,即與研究問題的匹配度。

二、問題來源:身份、途徑與科學解答

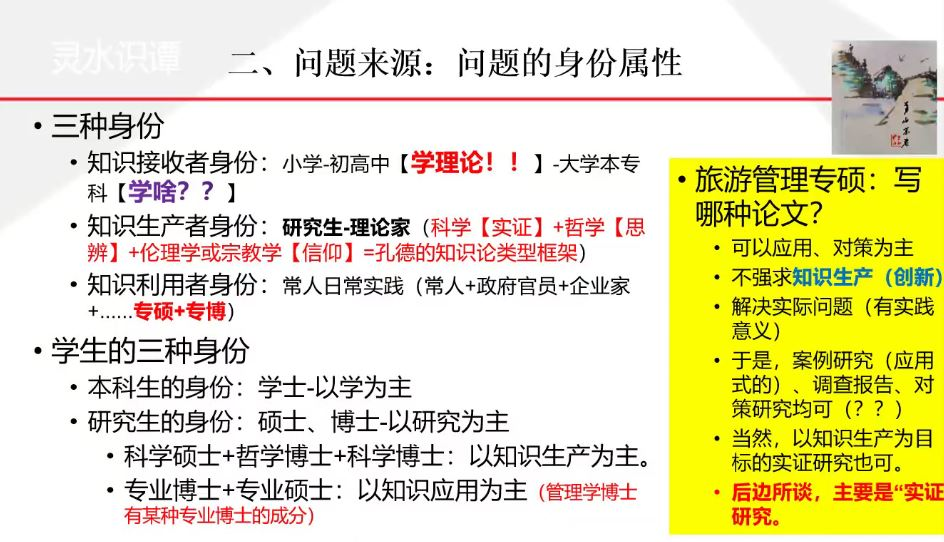

講座第二部分,謝教授首先為我們梳理了問題的身份屬性。關於界別,曾有“旅遊的三幅面孔”之論🐕🦺,即政產學的三副面孔🙇🏽♀️,身份決定研究性質👩🦱:政界是寬臉,因職能所在,所以管得寬;業界是窄臉,因訴求所限⚓️,所以要鉆營;學界是變臉,因失其所本,所以會跟風🤢。

謝教授認為🙎🏿,區別於知識接受者🔄,研究生最常見的身份是知識生產者和知識利用者🤱🏿🧋。對於專碩和專博🤽🏿♂️,知識利用者的身份特征更為明顯,因此在旅遊管理專碩的論文寫作中,可以以應用和對策為主,不強求知識的生產和創新🛸,能夠解決實際問題並產生實踐意義。

謝教授還對何為“實證研究”為我們進行了補習🔸🤼。孔德的知識三分法將知識分為思辨(哲學)🙌🏼、實證(科學)、信仰(宗教),其中實證研究是用經驗事實回答事物“是什麽”“什麽樣”和“為什麽”的研究,與科學研究同義⭕️。實證研究強調“價值中立”🧏🏻♀️,與價值觀無涉👩🏼🦳。所有的對策研究,都非實證(科學)研究。

三、問題轉化:從實踐問題到科學問題

第三部分㊗️,謝教授深入淺出地從兩個案例帶領我們進行“問題轉化”,並實現“形成理論貢獻”。在“人為什麽信仰宗教”案例中,謝教授指出🤽♂️,研究首當其沖應該選擇一個好的問題,其次要設計一個巧妙的研究方案🧒🏿🙄,借助某種轉換,避免將態度當成事實🧒🏻♡,科學研究要走向事實。

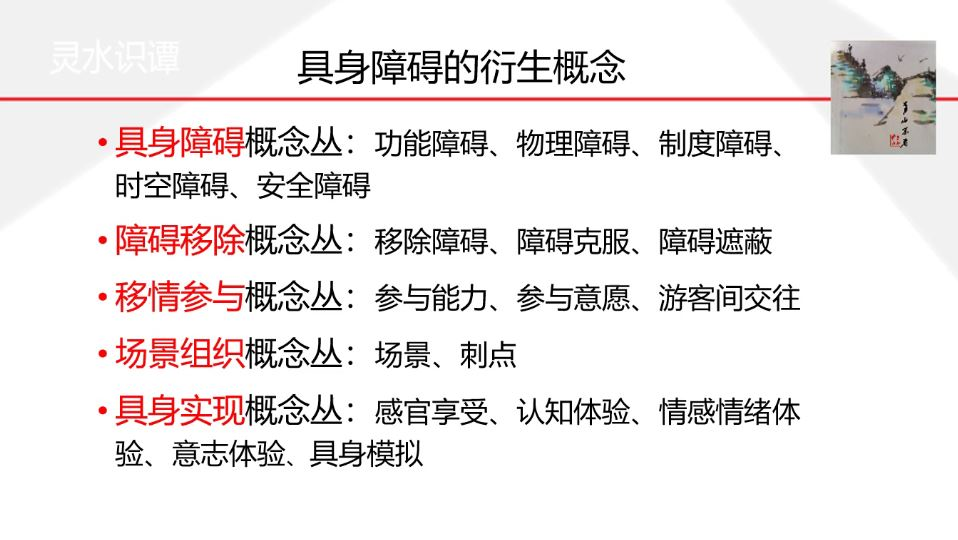

在“工業旅遊為什麽總是差強人意”案例中,謝教授從不同對的問題設計思路,將實踐問題一步步轉化為科學問題,從理論範疇💮、理論命題或理論模型的角度,基於體驗理論尤其是具身體驗理論相關原理,通過對相關質性分析材料的多次回返性閱讀,推導出工業旅遊體驗可能存在“具身障礙”問題🧑🏼🤝🧑🏼,生成全新的概念,即具身障礙及其衍生概念,實現了對一個科學問題的理論貢獻🤦🏿♀️。

問答環節

通過謝教授深入淺出地講解☸️,同學們都受益匪淺,對如何把握旅遊研究中的問題設計有了全新的認識🚣🏿♀️。盡管春寒料峭,直播間卻火熱非凡,大家抓住難得的學術交流機會向謝教授請教疑惑,謝教授對6個問題進行了耐心且全面的解答。

Q1:您把具身障礙分為聽🪬、味🙋🏽、聞、看、觸🏌🏻✮、運動覺幾類。我想問一下關於具身障礙是否包括人的意識形態呢?比如期望🚳👬,您剛剛說到您希望在寶鋼得到“能夠實際操作”這樣的體驗,但卻沒有得到,從而影響到了您的旅遊體驗。那麽我們該如何更好地理解人自身對旅遊地的期望或者個人情感與具身障礙之間的聯系呢?

A1❌:具身障礙在西方理論中集中於身體💘。旅遊體驗和期望是一對🧑🎨,期望包括到目的地的實現實體各方面的關聯和體驗。的確會涉及到期望的檢驗,但不屬於期望🤵🏿,期望是之前形成的。具身的實現與否會影響期望🐝,兩者是這樣一種關系👨🏻⚖️。

Q2:在旅遊研究中運用實驗法需要註意哪些問題🧑🏼🚀,哪些場景比較適合🥓👨🏼✈️?

A2:這是一個典型的“HOW”的問題。“HOW”的問題不太好回答,適合實驗法的問題有很多,我認為實驗法往往針對很具體的問題📋,因為只有具體問題才能用優先變量🏊🏿♂️,旅遊者的影響因素非常復雜。實驗法能把復雜的情況抽象👝,脫離情景,用關鍵變量建立聯系,巴甫洛夫就是非常經典的實驗,精簡到兩個變量。任何一個問題用實驗法要高度抽象,提取關鍵變量,且能夠讓變量獨立產生影響。

Q3👩🏽🔬:請問具身障礙和場域理論的關系?

A3🐞:場域理論可以參考布迪厄和勒溫🈲,布迪厄受場域主義影響,在宏大敘事中引入場☦️,但是旅遊研究中使用比較少。勒溫用得比較多🦹♀️,基於物理場🖕🏿。場域以旅遊對象或客體切入🖖,以物理場作為前提;具身研究身體和外部對接的身心狀況,更關註人在物理場中綜合的體驗🙋🏻♀️,實現和沒有實現👨❤️💋👨。

Q4:體育旅遊示範基地是否也應該加入類似於5A資源評價的這樣一個環節🥱?

A4:首先旅遊慎談示範,體育的高水平具有同質性,旅遊的高水平是以特色為前提的。但確實有些情況也需要示範,對其他地方有啟發🦹,示範可以,但要知道示範什麽。一方面強調體育專業化內容👇🏼,另一方面獨特的可體驗性要在評價標準中有所體現👨👩👧👧。在特定歷史時期🧎🏻♂️➾,旅遊5A評定起到過巨大作用👩🎤,比如借助國家評審服務的景區可進入性得到解決等等▶️,但是現階段的情況已經完全不同,體育旅遊應該鼓勵走自己獨特的道路。

Q5👎🏿:對紅色旅遊發展的考慮?

A5👉:紅色旅遊的體驗感建設仰仗配給🖕🏼🌋,不為市場需求服務也會有很多黨團系統去購買,目前沒有發揮應有的作用。旅遊的本質不是教育,美國杜威的教育理論是實用理論,紅色旅遊不深化體驗和地方感歷史感,不強調儀式和符號系統⛹️🏢,也實現不了教育功能。目前紅色旅遊發展不夠好,只能以組織形式去實現🧑🏼🍼,形式還沒有跟上🦸🏼。未來發展勢頭將沿著體驗去發展,只有這樣才能實現教育和意識形態培育的功能🍳。

Q6:這些年很火的一個詞——沉浸式體驗✋,是不是在一定程度上回應具身障礙呢?

A6🎅🏽:沉浸式體驗依靠VR/AR等高技術手段,營造新的對眼對象🙇🏽♀️。同時強化體驗程度,人們有穿越的感受,但是不是完全具備具身體驗的特質🕵🏼。有的是部分具備的,有些景物是借助虛擬手段出現的話,比如光照出來的椅子🙃,這就不是具身體驗,只能是局部具身,所謂具身體驗是身體感官全部在場🧎➡️。

結語

講座尾聲😍,巴兆祥老師對謝教授的分享進行總結,並代表MTA項目對謝教授撥冗講授表示由衷的感謝🍅。最後,巴兆祥老師邀請謝教授在疫情過後能夠再次來到復旦校園中👩🏿🎤,與老師和同學們進行更深入的指導交流🛷。此次講座在熱烈的討論與感謝聲中圓滿結束。

文稿:2021級MTA非全日製班 王雯瑩